5.2 Kulturüberschuss in Weimar –Teil 2: Guide und Goethe

Im Teil zwei der Weimar-Saga erkundeten wir mal im Schnee und mal im Sonnenschein die Stadtgeschichte und lernten vom Tour-Guide, warum Goethe gern Nacktbaden ging.

Unterwegs mit Eve und Basti

Ein Wohnexperiment quer durch Deutschland.

Mit Eiszapfen im Schuh durch die Stadt

Mit einer dicken Schicht Schnee auf dem Balkontisch starteten wir Mitte Januar rein in Teil zwei der Weimar-Saga.

Samstagnachmittags wanderten wir bei Minusgraden zum Treffpunkt in der Altstadt zum großen Stadtrundgang.

Öffentliche Stadtführungen werden oft von älteren Leutchen übernommen, die schon ewig im Ort leben und allerlei Geschichten kennen, die in keinem Stadtführer stehen. So auch der Weimarer Tour-Guide, der unsere Gruppe zwei Stunden durch die Stadt scheuchte.

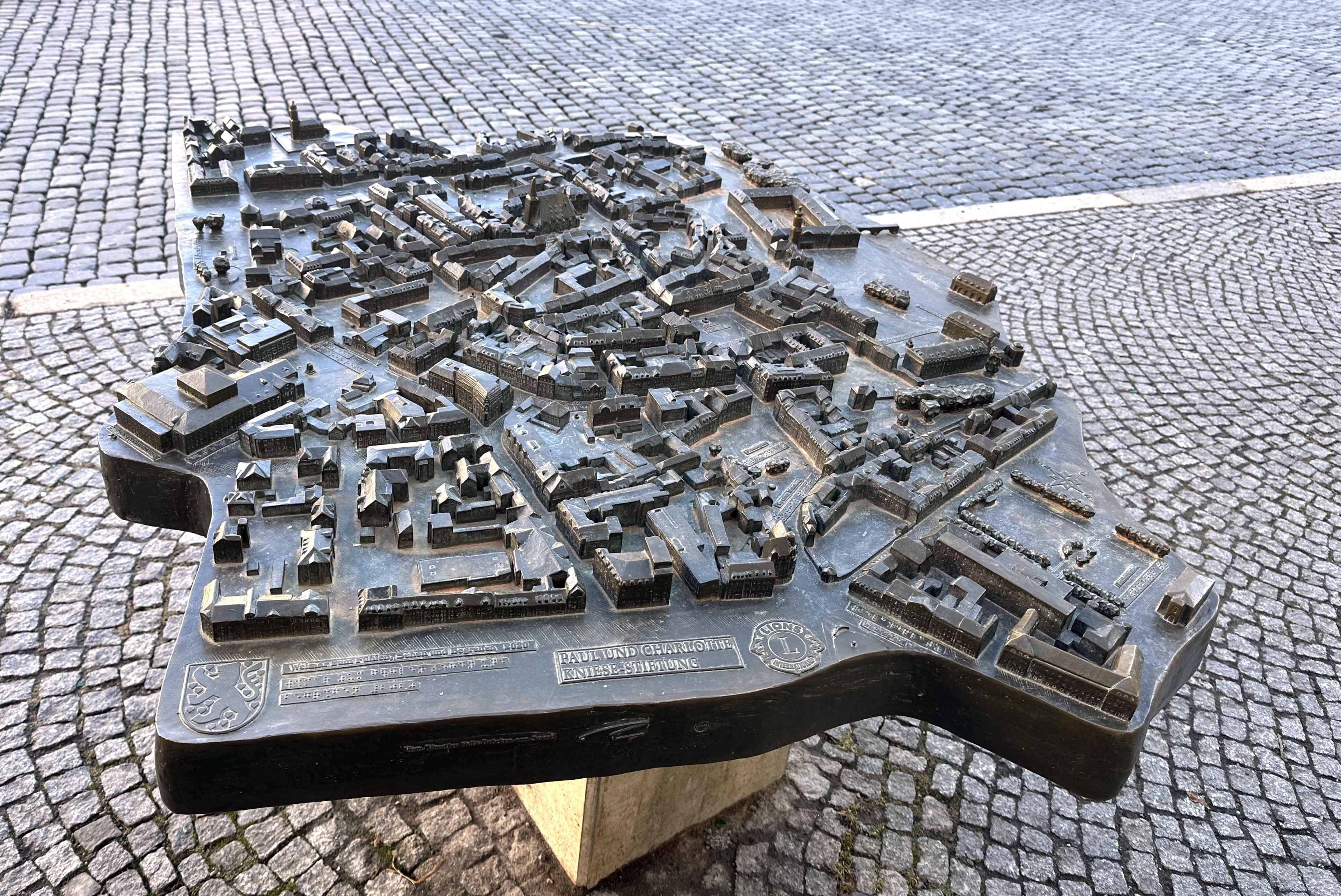

Die Kulturdichte war in Weimar so hoch, dass wir auf dem Weg zur Führung bereits an allerlei historisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen vorbeikamen.

Gefühlt die Hälfte davon ist nach Goethe benannt, der hier epische Jahrzehnte verlebte und ein Grund dafür ist, warum Weimar als „Stadt der Dichter und Denker“ bezeichnet wird.

Mit knapp 66k Einwohnern ist Weimar zwar eine kleine(re) Stadt, aber vollgestopft mit Sehenswürdigkeiten, UNESCO-Weltkulturerben und damit DER thüringische Touri-Hotspot.

Im Jahr 899 begann die Timeline der Stadt mit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung. – Nach klassisch deutscher Tradition existiert man offiziell erst, wenn man auf einem Papier steht und mit der Postkutsche gefaxt werden kann.

Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich Weimar dank dem kulturaffinen und extrem langnamigen „Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach“ zu einem Zentrum der Kunst und Literatur. Der Stadt haben wir eine ganze Epoche deutscher Literatur zu verdanken: Die Weimarer Klassik, der das klassische Quartett Goethe, Schiller, Herder und Wieland seinen Stempel aufdrückte.

Unsere Tour begann am Neptunbrunnen auf dem Marktplatz. Der älteste von ganzen 30 Brunnen in der Stadt. Hier wurde ab 1540 schon Wasser geschöpft, heute plätschert dort nur der römische Gott des Wassers herum.

Ausnahmsweise ein Brunnen, der im Winter nicht mit einer unfotogenen Haube verschlossen ist. Traurige Realität in der kalten Jahreszeit: Die Touri-Konkurrenz hält sich in Grenzen, dafür steht man häufig vor verschlossenen Brunnen und Burgen. „Wir öffnen im April wieder.“ 😔

Hinter dem Neptunbrunnen, und auf dem Foto nicht richtig zu sehen, steht die Hof-Apotheke, die älteste und bis 1801 einzige Apotheke in Weimar. (Da stand man lange Schlange, um seine mittelalterlichen Globuli zu holen. 🤡)

Der grün-weiße Renaissancebau im Hintergrund ist das bekannte Weimarer Stadthaus, in dem sich heute der Ratskeller und die Touri-Information befinden. Im 2. WK wurde es vollkommen zerstört, aber zumindest die Fassade Anfang der 70er wieder hergerichtet.

Bye Bye Beinamen

Das Original des Stadthauses wurde der Stadt übrigens 1432 vom Landgraf Friedrich dem Einfältigen überlassen. Sein Name bescherte ihm sicher schlaflose Nächte – aber andere hat’s damals noch viel schlimmer erwischt:

Als wie einst in Mainz ein Fünftel der Bevölkerung Johannes hieß, musste man sich was einfallen lassen. Damit sich beim Zuruf nicht die halbe Straße umdrehte, verpasste man vielen Leuten (und vor allem Adligen) einen Beinamen, der z.B. ihren Herkunftsort, Leistungen oder Charaktereigenschaften beschrieb.

Unpraktischer Weise konnte man sich seinen Beinamen nicht selbst aussuchen. Wer Glück hatte, hieß Otto von Bayern oder Wilhelm der Eroberer. Wer Pech hatte, musste mit Karl der Kahle unterschreiben oder war dank wenig fortschrittlicher mental health Kategorien als Johanna die Wahnsinnige bekannt.

Friedrich der Einfältige war in der Arena des thüringischen Game of Thrones also der leichtgläubige Depp unter den Landgrafen. Dank wenig straffer Zügel interpretierten seine Ratsherren ihre beratende Funktion eher als legislativen Freifahrtschein.

Obwohl es damals schon öfter vererbte Familiennamen gab, wurden sie hierzulande erst 1875 mit der Einführung der Standesämter zur Vorschrift. Dabei wurden viele ehemalige Beinamen zum Nachnamen umfirmiert, wie jede Familie Müller, Schreiner, Schmidt, Groß, Klein, Hansen, Wolf, Fröhlich oder Schweinebraten bezeugen kann. Letztere haben ihren Namen einem früheren Ortsnamen zu verdanken.

Auf dem 60 mal 60 Meter großen Marktplatz reihte sich ein geschichtsträchtiger Bau an den anderen. Neben dem opulenten neugotischen Rathaus in Weiß fiel auf der anderen Seite das Cranach-Haus mit seiner bunten Fassade auf. Hier lebte im 16. Jahrhundert der Maler Lucas Cranach (der Ältere) mit seinem gleichnamigen Sohn (der Jüngere). – Wieder so ein unpraktisches Namensphänomen...

Der bedeutende deutsche Maler der Renaissance begegnete uns auf der Brezel-Reise überraschend häufig. Er war nicht nur best buddys mit Martin Luther, seine religiös angehauchten Werke waren damals der heiße Scheiß fürs interior design adliger Prunkbauten.

Nach der Einführung zur Stadtgeschichte ging die Tour weiter – aber nur einmal ums Eck. Und schon hieß es wieder auf der Stelle hüpfen, damit die Beinchen nicht abfrieren.

Das Problem an Stadttouren mit kurzen Laufwegen: Im Sommer vergeht man in der Hitze und im Winter frieren einem die Zehen ein. 🥶

Beim nächsten Halt lauschte unser Touri-Pulk dem Guide auf dem Platz der Demokratie, in dessen Mitte Herzog Carl-August von Sachsen-Weimar auf seinem Pferdchen hockt.

Der Sohn Anna Amalias (deren Bibliothek nebenan steht) hat es nicht durch militärische Erfolge, sondern durch seinen Einsatz für Kunst und Bildung zur Statue geschafft:

Er wurde nicht nur von Wieland himself unterrichtet, auf einer seiner vielen Bildungsreisen umgarnte er auch Goethe. Der Dichter befand sich zu jenem Zeitpunkt in einer beruflichen Identitätskrise (wer kennt es nicht...) und folgte 1775 der Einladung des Herzogs, nach Weimar zu ziehen.

Das Fürstenhaus hinter der Statue ist das ehemalige Regierungsgebäude. Weil das Weimarer Schloss abbrannte, zog der Herzog 1774 ungeplanter Weise hier ein. Doch auch damals gab’s schon Baupfusch mit billigem Material, weil der Bauleiter sein Geldsäckel füllen wollte. Wenige Jahre nach der Fertigstellung stürzte die 74 Meter lange Decke ein. 💩 Der Herzog hat's überlebt. Hätte er, wie eigentlich geplant, die damalige Finanzbehörde hier einziehen lassen, wären ihm diverse Buchhalter flöten gegangen.

Seit 1951 befindet sich hier die Hochschule für Musik Franz Liszt. Der damalige Pianist, Komponist, Lehrer und Popstar der Romantik hatte seine Glanzzeit kurz nach Goethe.

Auf der Rückseite des Fürstenhauses hielten wir am Ginkgo biloba – im Winter leider nicht so spektakulär anzusehen.

Goethe, auch Naturforscher mit Leidenschaft, war vom Ginko fasziniert und ließ das Exemplar 1815 hier pflanzen. Der Goethe-Ginko ist auch Mitgrund für die Existenz des Ginko-Museums in Weimar (zu dem wir's nicht schafften).

Über die Straße, am Schneemann vorbei, erreichten wir danach den Park an der Ilm, zum kurzen Ruinen-Rundgang.

Als Kontrast zu den klaren Linien und geometrisch angelegten Blumenbeeten der barocken Gärten (wie in Versaille) ging’s in der Romantik wieder zurück zur Natur. Es war en vogue Parks im Stil eines englischen Gartens anzulegen: mit idyllischer, leicht verwilderter Landschaft, geschwungenen Wegen und ...künstlichen Ruinen – für den romantisch-melancholischen Flair.

Im Jahr 1784 wurde die Ruine im Park an der Ilm auf Wunsch von Goethe errichtet – der mit seiner Entourage in den Gärten ausgiebig frohlockte. 🍾

Nicht weit entfernt steht die Ruine des Tempelherrenhauses. (Bild unten). Diesmal nicht künstlich: Der einstige Tempel wurde vom Adelsvolk für Konzerte und allerlei höfische Meetups genutzt. Später mischte sich Goethe mal wieder ein und hatte die Idee, noch einen Turm dranzuhängen.

Der Turm ist alles, was heute noch steht. Der Rest wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff zerstört.

Gegen Ende führte unsere Tour noch über den Frauenplan. Ein weiterer Platz mit ner Kette historischer Bauten. Darunter Goethes Wohnhaus (auf dem Bild angeschnitten ganz links zu sehen). Hier lebte und dichtete der Dauermieter ab 1782 fast 50 Jahre lang bis zu seinem Tod. (Hoffentlich mit Mietpreisbindung ...).

Sein ehemaliges Haus ist nur eines von vielen Museen, die wir im Verlauf der vollgestopften Weimar-Saga nicht in unseren Kalender quetschen konnten.

Am Frauenplan, direkt gegenüber von Goethes Wohnhaus, steht auch der nach ihm benannte gusseiserne Goethebrunnen.

Am letzten Halt der Tour, vor dem Haus der Weimarer Republik, waren unsere Nasenspitzen kurz vorm Frostbrand und unser Hirn bereit für nen Pause.

Im Museum wird an die erste deutsche Demokratie erinnert, die hier 1919 nach dem 1. WK mit der Weimarer Verfassung entstand und 1933 mit der Machtübernahme der NS wieder endete. Das demokratische Intermezzo war allerdings ein wilder Haufen wirtschaftlicher Instabilität und extremer politischer Gegensätze am linken und rechten Rand.

– Das erinnert einen ja fast an ...heute? 🤔 Also, nur ohne Straßenkämpfe, Hyperinflation und Putsch-Versuche und so.

Gegenüber steht übrigens das populäre Goethe-Schillder-Denkmal, das wir eiskalt vergaßen zu fotografieren, weil... ZU KALT! – Ab nach Hause...🥶 ➡️ 🔥

Post, Pho und Piraten

Wenn die DHL-App dreimal klingelt

Wer sich schon immer gefragt hat, ob wir auf Reisen Onlineshopping-Abstinenz eingeführt haben. Eh...nö 🤷♀️. Da das Land inzwischen mit Packstationen zugepflastert ist, können wir (fast) alles, was mit DHL geliefert wird, aus dem gelben Schrank abholen. Wir dürfen nur nicht vergessen, beim Bestellen die Adresse dreifach zu checken, damit das Paket nicht in der vorletzten Station ankommt. Alternativ wird mit Malerkrepp und Edding einfach der Name an die Klingel gepappt 📩 – wenn’s denn eine gibt.

Künstlerische Pho-Phase

Aus irgendeinem Grund hatten wir in Weimar eine Pho-Phase. Manchmal auch Ramen oder ominöse bayrisch-asiatische Eigenkreationen: Warm, würzig, pikant. Manchmal auch heiß, scharf, „bring schnell die Milch!“.

Dank Asia-Laden in Laufnähe standen Kimchi und Co. wieder auf dem Programm und unser Lebensmittel-Budget blähte sich dank überzogener Importpreise leicht auf.

Rotunde Besucher am Küchentisch

Den ersten gepunkteten Piraten trafen wir auf dem Küchentisch, den zweiten am Fenster im Bad, den dritten am Fenster in der Küche ...und so ging es den ganzen Januar über weiter. Unsere erste Invasion der Marienkäfer – im Winter.

Dass es sich dabei nicht um das heimische Original handelte, konnten wir an der Farbe erkennen. Der Asiatische Marienkäfer hat nicht nur ne orange Farbe, ist etwas größer und hat mehr Punkte, er ist auch deutlich anhänglicher.

Wenn's kalt ist, versteckt sich ne ganze Mannschaft in Lüftungsschlitzen oder Mauerwerk. Da wird jeder bröcklige Altbau zur optimalen Angriffsfläche. In der beheizten Wohnung oder bei milder Witterung (die kurz nach unserer Stadttour startete), wachen die Krabbler aus dem Winterschlaf auf und machen selbst vor dem Abschlecken von Messern keinen Halt. 🏴☠️

Über Schiller und Adolf zu Amalia

Und schon war der Schnee wieder weg und die Handschuhe konnten in den Koffer – klassischer deutscher Winter.

An den letzten Wochenenden in Weimar erkundeten wir die Gegend ohne Guide und kamen in der Schillerstraße noch vorbei an – Überraschung: Schillers Wohnhaus.

Im Gegensatz zu Goethes ausuferndem Aufenthalt verbrachte Friedrich Schiller nur seine letzten drei Lebensjahre in Weimar und schüttelte sich u.a. Wilhelm Tell aus der Feder, bevor er 1805 in seinem Arbeitszimmer starb. – Das nennt sich commitment...

Auf dem Weg zur Amalia Bibliothek kamen wir am Hotel-Elefant vorbei, das seit 1696 Gäste bewirtet, aber nach dem Neubau 1937 kurz ins negative Licht der Geschichte rückte: Mit Autolift zum Parkhaus war es eines der modernsten Hotels Europas, aber auch NSDAP-Parteizentrale. Vierzigmal war ein gewisser Adolf H. zu Gast im eigens gebauten Appartement und lies sich vom Balkon aus mit „Lieber Führer, komm heraus aus dem Elefantenhaus“ angrölen.

Nach der Schließung 1945 blieben 10 Jahre die Hoteltüren dicht, bis Thomas Mann es in seinem Buch „Lotte in Weimar“ verewigte, zu neuer Popularität verhalf und 1955 den ersten Gästebucheintrag der Wiedereröffnung schreiben durfte.

Bei Amalia geht's ab

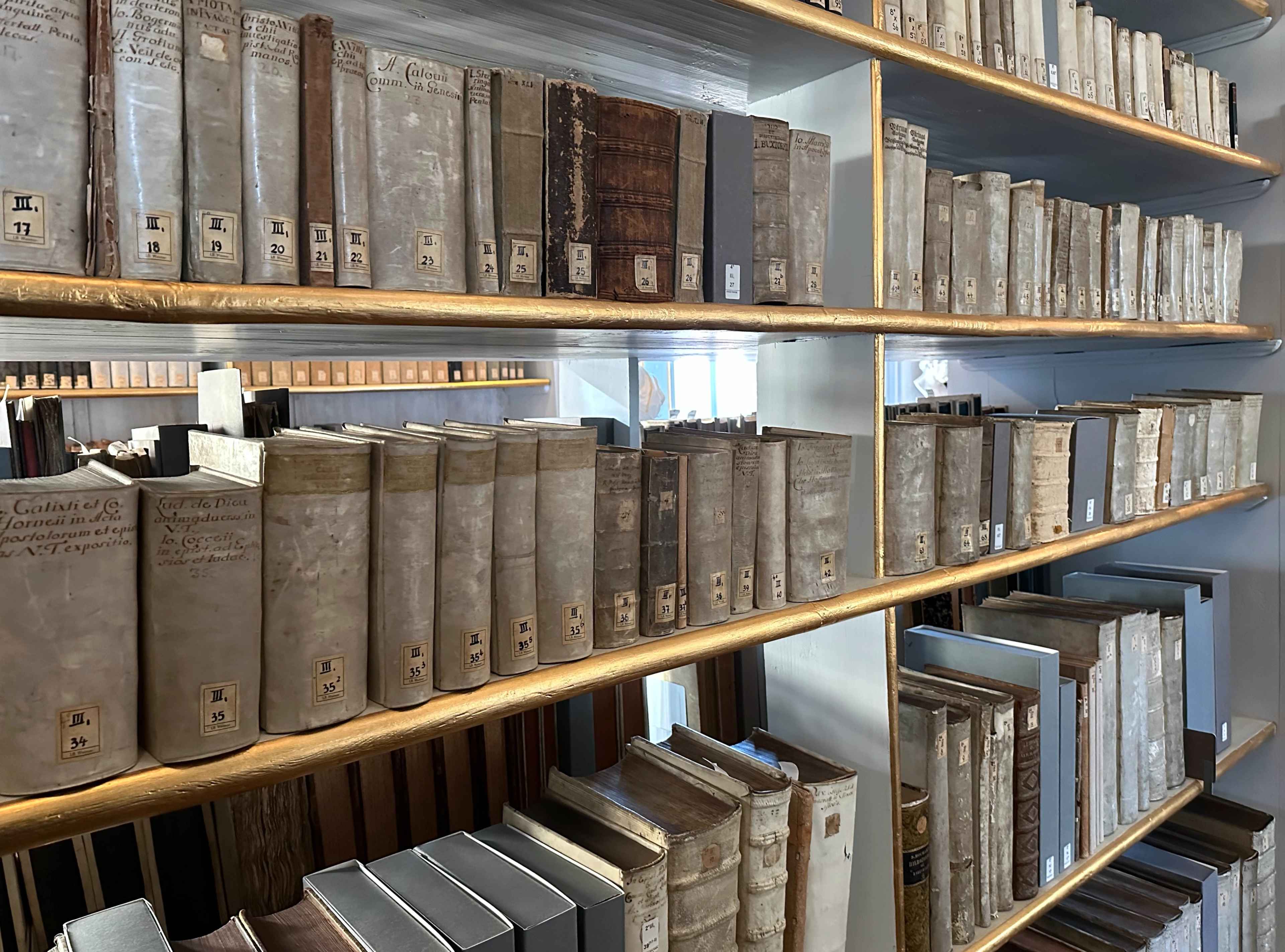

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, von der wir mal wieder kein ordentliches Außenporträt schossen, war eines der Hauptziele unserer weimarer Touri-Liste.

Seit dem 18. Jhd. ist sie eine der bekanntesten Bibliotheken in Deutschland und wurde leider 2004 noch berühmter, als ein Brand das Schloss und sein Innenleben beschädigte. Im Feuer gingen viele Kunstwerke und 50.000 Bücher verloren, und noch mehr wurden beschädigt. Mithilfe vieler Spenden wurde die Bib restauriert und 2007 wieder eröffnet.

Ziel jeden Besuchers ist hier der pompöse Rokokosaal in der Mitte des Gebäudes, den Herzogin Anna Amalia 1766 einrichten ließ und für den man (in der Hauptsaison) frühzeitig Tickets reservieren sollte. – Bei uns war's ok 👍.

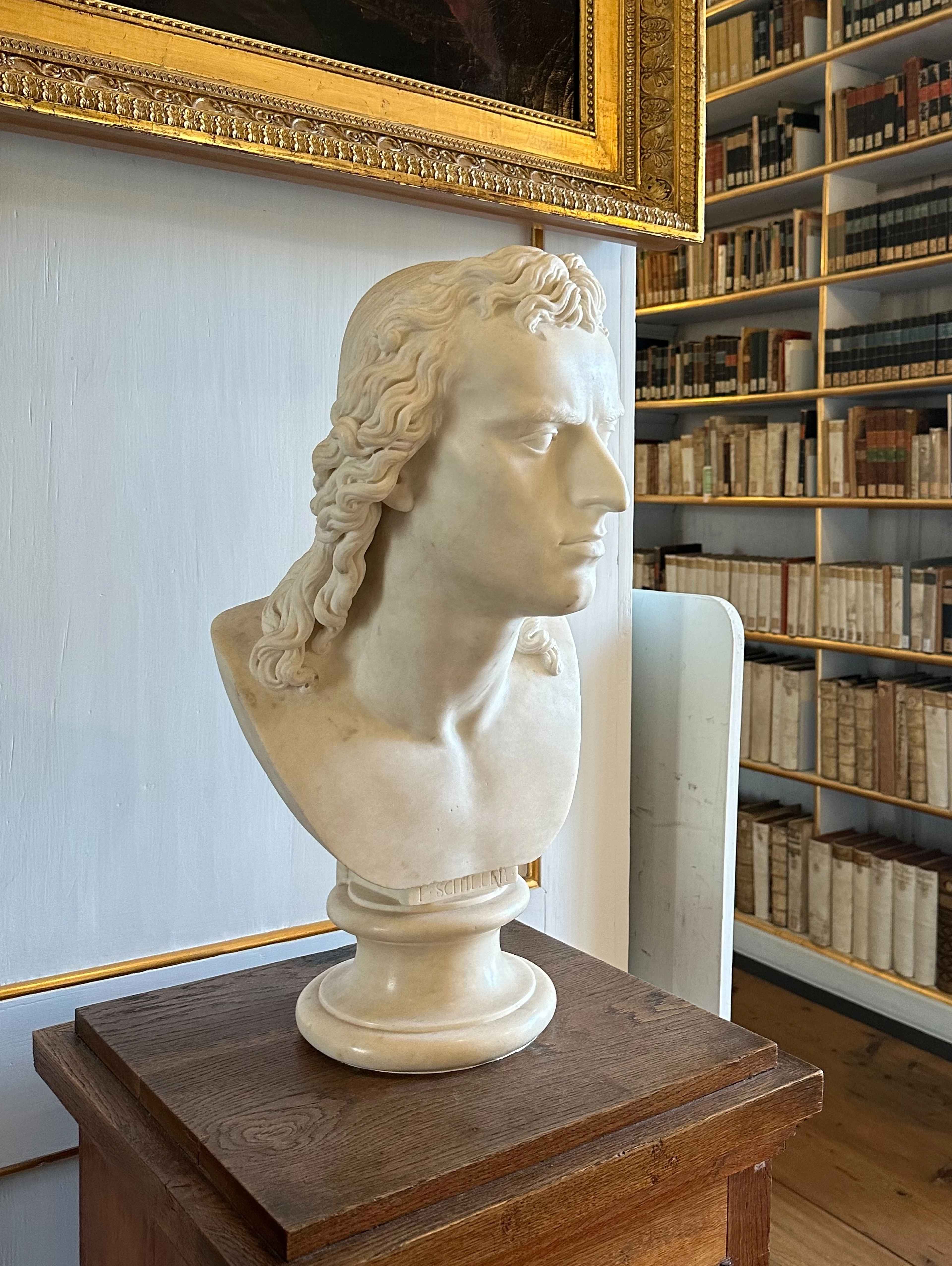

Um in den Saal eintreten zu dürfen, mussten wir in überdimensionale Filzschlappen steigen und durch die Gegend schlurfen. Dem Boden zuliebe. Auf drei Geschossen konnten wir neben royalen Gemälden und Büsten von Dichtern und Denkern auch 40.000 uralte Schmöker begutachten.

Für die Büsten-Flut im Saal ist auch Amalias Sohn Carl August verantwortlich, der u.a. seine Kumpanen Herder, Wieland und Goethe zu Lebzeiten in Marmor verewigen ließ.

Anna Amalia, die nach ihrer Heirat unter Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach lief, schaufelte aber schon vor ihrem Sohn den kulturellen Weg in Weimar frei: Ihr kränkelnder Mann starb nach zwei Jahren Ehe und ernannte sie zur Vormünderin, aka „geschäftsfähigen Vertreterin“ ihres Sohnes – bis der damals Einjährige volljährig war.

Mit dem Zepter in der Hand drehte die gebildete Dame nicht nur die grottige Finanzlage des Herzogtums um, sondern ließ auch Straßenlampen aufstellen, förderte Kunst und Wissenschaft und eröffnete eine Hebammenschule, um die hohe Kindersterblichkeit einzudämmen.

Als Erzieher für ihren Sohn holte sie Wieland nach Weimar, damit ihr Spross mit achtzehn da weitermachen konnte, wo sie aufhören musste. Am Ende ihrer Regentschaft war Sachsen-Weimar-Eisenach relativ schuldenfrei, gut verwaltet und bereits ein Hotspot des kulturellen Etablissements.

Anna Amalias Hofdame Charlotte von Stein hatte regen postalischen Verkehr mit – man ahnt es – Goethe, der irgendwie überall seine Finger drin hatte. Über 1700 Briefe und Zettel flatterten zwischen den Häusern hin und her, in denen der Dichter der sieben Jahre älteren siebenfachen Mutter wohl auch mal seine Liebe beschwor.

Sogar eine Geheimsprache für geheime Treffen wurde entwickelt. Stand bei ihr ne Kerze im Fenster, wusste Goethe, der vom Gartenhaus bis zum Fürstenhaus sehen konnte, dass die Bahn frei war. 😏

Alles rein platonisch versteht sich – so zumindest die Historiker. Charlotte war immerhin verheiratet und Goethe bekannt für seine züchtige Natur. 👀 (nicht)

Die Verschwörungshteo ...äh – These – eines italienischen Juristen geht noch weiter und behauptet, Charlotte „erfüllt[e] mehr so geheimdienstlich-diplomatische Aufgaben“ und eigentlich waren Goethe und die verwitwete Anna Amalia die Hauptakteure der berühmtesten Weimarer Romanze. ❣️

Nach verruchten Romanzen wieder zurück in die christlich-reformative Realität:

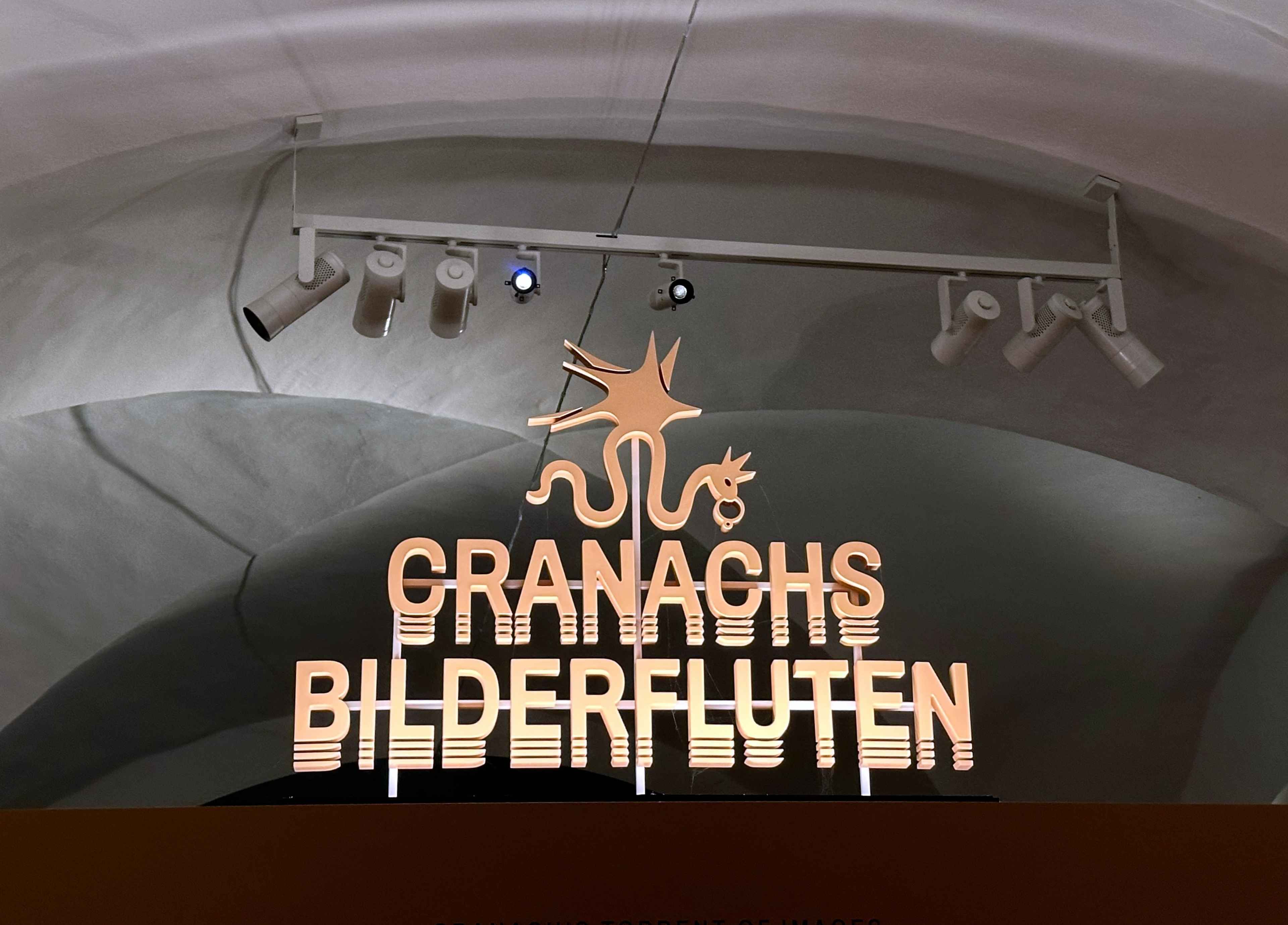

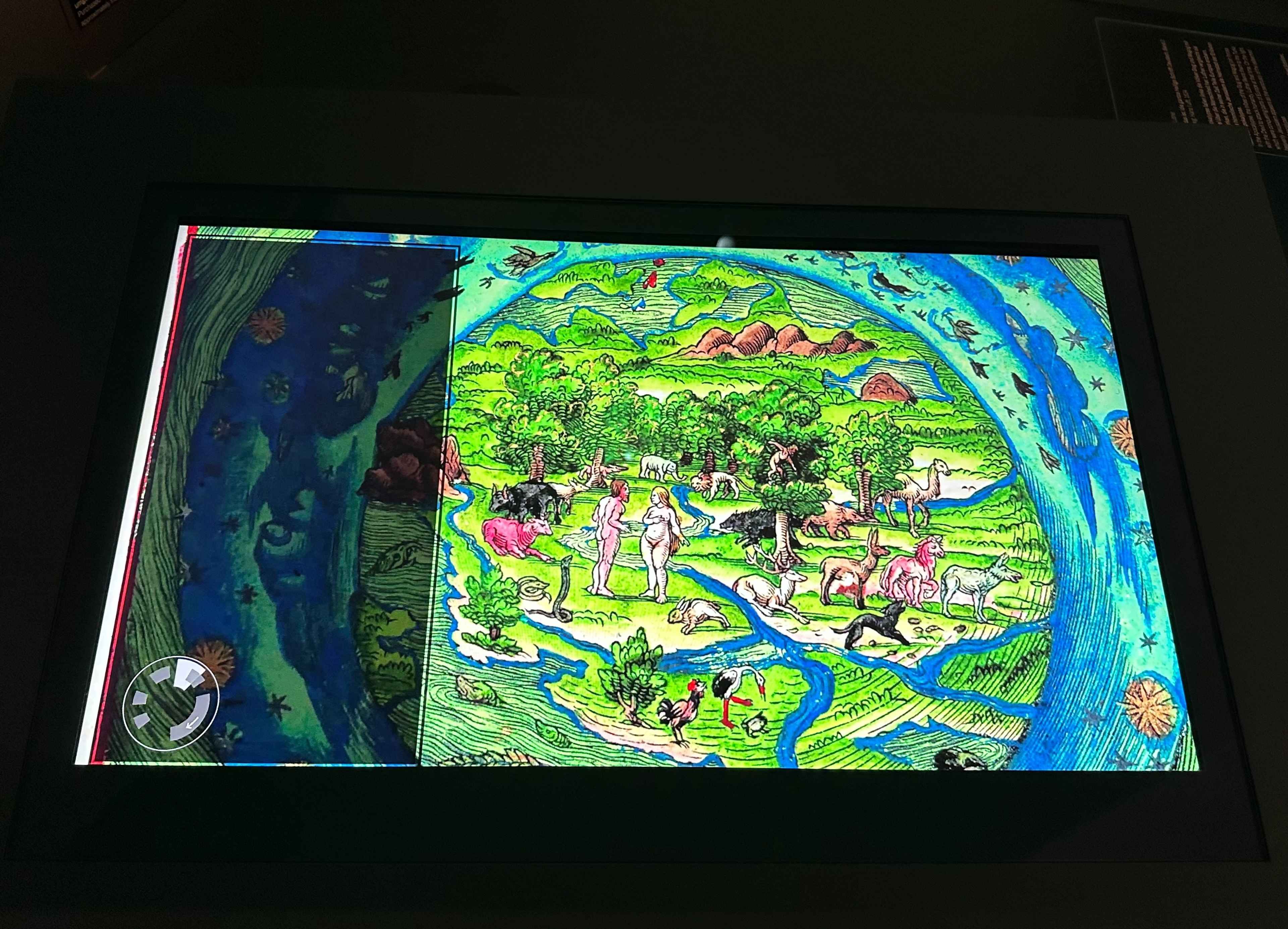

Nach dem Rokokosaal machten wir mit unserem Universal-Ticket #multipass noch einen Abstecher in die Sonderausstellung Cranachs Bilderfluten im Renaissancesaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Neben interaktiven Installationen mit Bildern des Alten und Jungen Cranach fanden wir noch ein weiteres Spielzeug: Einen Automaten, mit dem man sich einen geflügelten Drachen, das Familienwappen Cranachs, auf ein 5-Cent-Stück prägen konnte … warum auch immer. 😅 5 Cent ärmer gingen wir also wieder raus.

Flashbacks im Gartenhaus

Von der Amalia Bib einmal nach rechts geschaut, sah man in der Ferne das Stadtschloss stehen, die ehemalige Residenz der Herzöge von Sachsen-Weimar und Eisenach.

Leider konnten wir es nur von außen bewundern. Seit 2018 wird hier saniert und erst 2030 wieder in Gänze eröffnet.

Bis dahin müssen die 140 Millionen Euro zum Aufhübschen des Welterbes auf den Kopf gehauen werden.

Auf dem Weg zur letzten Station unserer epochalen Kulturreise, Goethes Gartenhaus, konnten wir diesmal ohne Schnee und mit Sonne durch den Park wandern.

In der Idylle an der Ilm kamen wir an Yoga machenden, Enten fütternden und spazieren gehenden Grüppchen vorbei. Im Sommer sicher noch ne Nummer malerischer (wenn auch voller).

Sollten wir jemals in den Osten ziehen, steht Weimar auf der Liste der Kandidaten zumindest weit oben. Die größte Hürde wäre (für Basti) aber sich das „Servus“ abzugewöhnen. 🫠

Goethes Gartenhaus ist übrigens eine der wenigen nicht gelöschten Klassenfahrt-Erinnerungen von Eve. Damals... im Sommer 2005 oder so, mit dem Deutsch-LK. Zu der Zeit interessierten einen die Dichter und Denker genauso wenig wie die Wirtschaftswoche. Heute, im weisen Alter von man-ist-so-alt-wie-man-sich-fühlt geht man da sogar freiwillig rein.

Das Gartenhaus am Rand des Parks an der Ilm war Goethes erster Wohnsitz in Weimar. 1776 ersteigerte der 26-jährige Dichter das Haus, musste es aber nicht bezahlen. Carl August kaufte ihm das ehemalige Weinberghaus mit Gold aus der herzöglichen Kasse. – Gönnjamin.

Mit dem Hausbesitz erhielt Goethe das Bürgerrecht und konnte sogar Minister werden.

Das ziemlich renovierungsbedürftige Häuschen ließ Goethe aufmöbeln und umbauen und parallel dazu den verwilderten Garten mit Terrassen und Wegen umgestalten.

Nach sechs Jahren zog er allerdings schon in sein Langzeit-Haus am Frauenplan. Die Gartenlaube nutzte er weiter als Rückzugsort für seine „Forschungen“. 😏

Goethe war Dichter, Schriftsteller, Kunstkritiker, Philosoph, Naturwissenschaftler, Jurist und Staatsmann. Seinem Ruf als Universalgenie machte nur sein Ruf als exzentrischer Freigeist Konkurrenz:

Im Park an der Ilm soll der charmante Schwerenöter gelegentlich beim Nacktbaden erwischt worden sein. Wie andere Romantiker (der Epoche) strebte er nach einer unverfälschten Verbundenheit mit der Natur und wollte sich durch gesellschaftliche Konventionen (oder Kleidung) dabei nicht bremsen lassen.

Laut Tour-Guide, mit dem wir das Haus aus der Ferne gestreift hatten, war auch Nackt-Yoga involviert, aber dazu konnten wir keine verlässlichen Quellen finden 👀.

Legendär war auch Goethes Liebesleben und die Beziehungen, die seine Werke inspirierten. Von seiner Jugendromanze mit einer Pfarrerstochter (Klassiker) über seine „platonische“ Beziehung zu Charlotte von Stein bis zu Christiane Vulpius, die er nach schlappen 18 Jahren Beziehung tatsächlich heiratete.

Mit ihr hatte er fünf Kinder, von denen nur eins das Erwachsenenalter erreichte. Laut Tour-Guide, der wohl mehr Quellen hatte als wir, angeblich auch ne Horde unehelicher Nachkommen. Zitat: „Man kann viel sagen über Goethes Beziehungschaos – aber um seine Kinder hat er sich gekümmert“. (Bildung und so).

Flashback

Beim Anblick der Iphigenie auf Tauris in einem Schreibtisch wurde Eve kurz von einem traumatischen Flashback heimgesucht. 😵💫

Bis heute bleibt die Frage ungeklärt, wie man sich 99% der Analyse dieses Goethe-Dramas aus dem Hintern ziehen und trotzdem die Abi-Prüfung schaffen kann. – Aber vielleicht funktioniert Literaturwissenschafts-Dings ja einfach so 😏 🤷♀️.

Sowohl Goethe als auch Eve’s früherer Deutsch-LK-Lehrer würden sich bei der Menge illegaler Wortschöpfungen in diesem Blog die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Immerhin kann keiner mehr mit nem roten Stift A wie Ausdruck daneben schreiben – „Wie...das Wort existiert nicht im Duden?!?!" 😳

Der Grund, dass Goethes Gartenhaus eine der wenigen nicht gestrichenen Erinnerungen ist, hat vor allem mit der Wandfarbe in den Räumen zu tun und dem eingebrannten Gedanken beim damaligen Betreten: „Hmm, grüne Wände sind schon ganz geil“. 🤔

Mit dieser tiefgründigen Überlegung verabschiedeten wir uns aus dem farbenfrohen Goethe-Haus und bald auch schon aus Weimar...

Auf dem Heimweg kamen wir noch an der Bauhaus-Uni vorbei, die aus der 1860 gegründeten Großherzoglich-Sächsische Kunstschule entstand.

Hier kann man heute über 40 Studiengänge von Architektur, über Bau bis zu Kunst und Medien studieren. Die Uni hat mit fast 30% auch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an internationalen Studierenden.

Wie man den stillen Hilferuf am Fenster interpretieren soll, bleibt der künstlerischen Freiheit überlassen.

Fassaaaden und folgenreiche Anschaffungen

Den Schluss machen die versprochenen Ampelmännchen und ein Ensemble an Fassaden zur optischen Begutachtung. Nach diesem episch langen Beitrag sollte der Pegel an Kunst und Kultur gefüllt und der Lesestoff für die nächsten Wochen gedeckt sein. 📕

Am Abreisetag hievten wir unser Hab und Gut aus dem 3. Stock wieder keuchend runter und Basti durfte sich beim Koffer-Tetris den Kopf zerbrechen. Zu oft an der Packstation gewesen? 🤔🫣

Für Station #6 fuhren wir zwei Stunden weiter gen Norden, nutzten die Überbrückungszeit bis zum Einchecken für eine Tour durch Erfurt und machten kurz nach unserer Ankunft in Bernburg eine Anschaffung mit olfaktorischen Folgen. 👃 👋

Veröffentlicht 12.01.2025

Letztes Update 24.03.2025